我所謂的傳統(tǒng)中斷是法國大革命時期的特色,它必然要改變藝術(shù)家生活和工作的整個處境。學院和展覽會,批評家和鑒賞家已經(jīng)盡了最大的力量在藝術(shù)和純技藝操作——不管是繪畫技藝還是建筑技藝——之間劃分界限。這時,藝術(shù)自誕生以來一直賴以立足的基礎(chǔ)還在另一方面遭到削弱:工業(yè)革命已開始摧毀可靠的手藝傳統(tǒng);手工讓位于機器生產(chǎn),作坊讓位于工廠。

在建筑中可以看到這個變化的最直接的后果。由于缺乏可靠的技藝,再加上莫名其妙地堅持“風格”和“美”,幾乎把建筑毀掉。19世紀所造的建筑物的數(shù)量大概比以前各個時期的總和還要多。那是英國和美國城市大擴展的時代,整片整片的土地變成了“房屋密集區(qū)”(built-up areas)。但是這個建筑工作無休無盡的時代根本沒有它自己的自然的風格。那些源于經(jīng)驗的規(guī)則和那些建筑范本一直到喬治王朝時期都是那么良好地發(fā)揮作用,這時卻被認為太簡單,太“不藝術(shù)”了,普遍遭到摒棄。負責規(guī)劃新的工廠、火車站、校舍或博物館的企業(yè)家或者市政委員會,尋求藝術(shù)來消費他們的金錢。因此,在其他細節(jié)完工以后,建筑家就會受命建造一個哥特式立面,使建筑物變得像諾曼底式城堡,像文藝復興時期的宮殿,甚至像東方的清真寺。有些程式多少還被承繼下來,但是對于改善局面沒有多大幫助。教堂多半建成哥特式風格,因為在所謂信仰時代那曾是流行的式樣。對于劇場和歌劇院來說,舞臺化的巴洛克風格往往得到認可,而宮殿和政府各部的大樓則被認為采用意大利文藝復興時期的雄偉形狀看起米最為高貴。

說19世紀沒有天才的建筑是不客觀的,當然有!但是他們的藝術(shù)處境對他們完全不利,他們越是認真地研究模仿過去的風格,他們的設(shè)計就越不可能跟雇主的心意合拍。而且,如果他們決意對自己不得不采用的風格中的程式毫不寬容,那么,后果一般是不會愉快的。有一些19世紀建筑家成功地在這兩種不愉快的抉擇之間找到了出路,成功地創(chuàng)作出既不是冒牌仿古又不純屬奇特發(fā)明的作品。他們的建筑物已經(jīng)變成所在城市的地區(qū)標志,我們簡直要把它們當作自然景色的一部分了。例如倫敦的國會大廈(Houses of Parliament)(圖327)就是這樣,它的建筑過程表現(xiàn)出當時的建筑家在工作中擺脫不開的特殊困難。1834年原議院被燒毀時就組織了一場設(shè)計競賽,評審團選中了文藝復興風格專家查爾斯·巴里爵士(Sir Charles Barry, 1795-1860)的設(shè)計。然而卻認定英國的國民自由有賴于中世紀的成就,因而為大英帝國的自由建立的神龕用哥特式風格是正確而恰當?shù)摹槺阏f一句,在第二次世界大戰(zhàn)以后,討論修復被德國飛機炸毀的議院時,這種觀點仍然得到普遍贊同。因此,巴里就不得不征求哥特式建筑細部專家A·W·N·帕金(Pugin, 1812-1852)的意見,他是最堅定不屈的哥特式復興斗士中的一員。他們的合作大致如下:巴里可以決定建筑的整體形狀和組合,而帕金負責裝飾立面和內(nèi)部。在我們看來,這套做法大概很難叫人十分滿意,但是結(jié)果卻不很壞。通過倫敦的霧氣從遠處看去,巴里的外形不乏一定的高貴之處;而從近處看,哥特式細部仍然保持著一些浪漫主義的魅力。

圖327

巴里和帕金

倫敦國會大廈

1835年

在繪畫或雕塑中,“風格”的慣例所起的作用不這么突出,于是有可能以為傳統(tǒng)的中斷對那些藝術(shù)形式影響較小,然而事實并非如此。雖然藝術(shù)家的生活在那之前也不曾無憂無慮,但是在“美好的往昔”卻有一件事可說:沒有一位藝術(shù)家需要問問自己到底為什么來到人間。在某些方面,他的工作一直跟其他職業(yè)一樣有明確的內(nèi)容。總是有祭壇畫要作,有肖像要畫;人們要為自己的上等客廳買畫,要請人給自己的別墅作壁畫。在這一切工作中,他都可以按照多少是既定的方法去工作,把顧主期待的貨品交出去。的確,他可以干得稀松平常;也可以干得無比絕妙,使接手的差使不過是一件卓越佳作的來由而已。然而他一生中的職業(yè)多少還是安全的。而藝術(shù)家在19世紀失去的恰恰是這種安全感。傳統(tǒng)的中斷已經(jīng)給他們打開了無邊無際的選擇范圍。要畫風景畫還是要畫往日的戲劇性場面,取材于彌爾頓(Milton)還是取材于古典作品,采用達維德的古典主義復興式的克制的手法還是采用浪漫主義大師的奇幻手法,這些都由他們做出抉樣。但是選擇范圍變得越大,藝術(shù)家的趣味就越不可能跟他的公眾的趣味相吻合。買畫的人通常心里總有某種想法,他們想要的是跟他們在別處看見過的畫幾乎雷同的東西。在過去,這種要求很容易由藝術(shù)家給予滿足,因為盡管他們的作品在藝術(shù)價值上大有區(qū)別,同一個時期的作品卻有許多地方彼此雷同。既然這時傳統(tǒng)的一致性已不復存在,藝術(shù)家跟贊助人的關(guān)系就頻頻出現(xiàn)緊張狀態(tài),贊助人的趣味在某種程度上是固定不變的,而藝術(shù)家則覺得他不能滿足那種要求。如果他缺錢花不得不遵命的話,他覺得他就是在做出“讓步”,失去了自尊,也失去了別人的尊敬。如果他決定只聽從自己內(nèi)心的呼聲,拒絕一切跟他的藝術(shù)觀點無法取得一致的差事,他就有忍饑挨餓的危險。這樣,性格或信條允許他們?nèi)パ?guī)蹈矩、滿足公眾需要的藝術(shù)家跟以自我孤立為榮的藝術(shù)家之間的分裂,就在19世紀發(fā)展成鴻溝。情況更糟糕的是,由于工業(yè)革命的崛起和手工技藝的衰落,由于缺乏傳統(tǒng)教養(yǎng)的有產(chǎn)階級的興起,再加上賤貨次品生產(chǎn)出來冒充“藝術(shù)”,公眾的趣味就受到了嚴重的破壞。

藝術(shù)家跟公眾之間的不信任一般是相互的。在一個得意的企業(yè)家看來,藝術(shù)家簡直跟拿著很難叫地道貨的東西漫天要價的騙子差不多。另一方面,去“驚嚇有產(chǎn)階級”(shock the bourgeois),打掉他的得意感,讓他茫然無所適從,這在藝術(shù)家中已經(jīng)變成公認的消遣方式。藝術(shù)家開始把自己看作特殊的人物,他們留長發(fā),蓄長胡子,穿天鵝絨或燈心絨衣服,戴寬邊帽,系松領(lǐng)帶,而且普遍地強調(diào)自己蔑視“體面的”習俗。這種情況很難說是健康的,然而可能是不可避免的。當然也要承認,雖然藝術(shù)家的生涯中布滿最危險的陷阱,但是新形勢也有其補償之處。那些陷阱是顯而易見的。那種出賣靈魂、迎合缺乏趣味者之所好的藝術(shù)家迷路了。同樣迷路的還有一種藝術(shù)家,他夸大地宣揚自己的處境,僅僅因為他的作品根本找不到買主就認為自己是天才。但是說這種局面危險,僅僅是對意志薄弱者而言。花費那樣高的代價換來了廣闊的選擇范圍,擺脫了贊助人奇思異想的約束,這也有它的優(yōu)越之處。大概藝術(shù)還是第一次真正成為表現(xiàn)個性的完美手段——假設(shè)藝術(shù)家有個性可表現(xiàn)的話。

在許多人聽來,這可能像個悖論。他們認為凡屬藝術(shù)都是一種“表現(xiàn)”(expression)手段,他們的看法有一定的正確性。但是事情不完全像有時設(shè)想的那樣簡單。顯然一個埃及藝術(shù)家沒有什么機會去表現(xiàn)他的個性。他的風格的規(guī)則和程式那樣嚴格,很少有選擇的余地。這實際等于說沒有選擇的地方也就沒有表現(xiàn)。舉個簡單的例子就能明確這一點。如果我們說一個女人在穿衣服的方式中“表現(xiàn)她的個性”,我們的意思就是說她做出的選擇表明她的鑒賞和嗜好。我們只要觀察一個熟人買帽子就可以了,設(shè)法搞清楚為什么她不要這頂而選擇另一頂。那總是關(guān)系到她怎樣看她自己和她要別人怎樣看她,這樣的選擇行動都向我們透露她的某些個性。如果她不穿制服不行,也還可以留下一些余地來“表現(xiàn)”,不過余地顯然小得多了。風格就是這樣一套制服。的確,我們知道,隨著時間的進展,風格給予藝術(shù)家個人的選擇范圍擴大了,藝術(shù)家表現(xiàn)個性的手段也增加了。人人都能看出,安杰利科修士跟馬薩喬是不同類型的人物,倫勃朗跟弗美爾·凡·德爾弗特也是不同的人物。可是這些藝術(shù)家都不曾有意識地做出抉擇來表現(xiàn)他們的個性。他們不過是附帶地表現(xiàn)一下個性,就跟我們在做每一件事情時表現(xiàn)我們自己一樣——不管是點煙斗,還是追公共汽車。認為藝術(shù)的真正目的是表現(xiàn)個性的這種觀念,只有在藝術(shù)放棄其他目的之后,才能被人接受。然而,隨著情況的發(fā)展變化,藝術(shù)表現(xiàn)個性已是既合理又有意義的講法,因為關(guān)心藝術(shù)的人在展覽會和畫室中尋求的已經(jīng)不再是表演平常的技藝——這已經(jīng)非常普通,不能吸引人了——他們想要通過藝術(shù)去接觸一些值得結(jié)識的人:那些在作品中表現(xiàn)出真誠不移的人,那些不滿足于邯鄲學步、先問是否有違藝術(shù)良心然后下筆的藝術(shù)家。在這一點上,19世紀的繪畫史跟我們前面接觸過的藝術(shù)史有相當可觀的差別。在以前的時代里,通常是那些重要的大師,那些技藝至高無上的藝術(shù)家,去接受最重要的差事,從而變得非常出名。只要想一想喬托、米開朗琪羅、霍爾拜因、魯本斯甚或戈雅,就明白了。這并不是說絕不可能出現(xiàn)悲劇,也不意味著每一個畫家都在國內(nèi)受到應有的尊敬,但是大體上講,藝術(shù)家跟他的公眾都有一些共同的認識,因而在判斷優(yōu)劣高下的標準方面也有一致的意見。只是在19世紀,在從事“官方藝術(shù)”的成功的藝術(shù)家和一般在身后才能得到賞識的離經(jīng)叛道者之間才出現(xiàn)了真正的鴻溝,結(jié)果就是一個奇懌的悖論,適當今歷史學家對19世紀的“官方藝術(shù)”的了解也微乎其微。的確,我們大都十分熟悉“官方藝術(shù)”的某些產(chǎn)物,那公共廣場上偉人的紀念碑、市政廳的壁畫和教堂或?qū)W院里的彩色玻璃窗。但是對于我們來說,這些大都已經(jīng)變得十分陳腐。我們已經(jīng)視若無睹了。就像我們不去注意舊式旅館休息室里還能見到的那些模仿昔日著名展品的版畫一樣。將來很可能出現(xiàn)那樣一個時代,到那時這些作品被重新發(fā)現(xiàn),而且可能再次把真正的次品跟佳作區(qū)分開來,因為那些藝術(shù)作品顯然并不像我們今天通常想像的那樣空虛和俗氣。然而永遠顛撲不破的真理也許是,自從法國大革命以來,藝術(shù)一詞在我們心目中已經(jīng)具有一種不同的含義,而19世紀的藝術(shù)史,永遠不可能變成當時最出名,最賺錢的藝術(shù)家的歷史,反之,我們卻是把19世紀的藝術(shù)史看作少數(shù)孤獨者的歷史,他們有膽魄、有決心獨立思考,無畏地、批判地檢驗程式,從而給他們的藝術(shù)開辟了新的前景。

在這個發(fā)展過程中,最富有戲劇性的事件發(fā)生在巴黎。因為巴黎已經(jīng)成為19世紀歐洲藝術(shù)的首府,跟15世紀的佛羅倫薩和17世紀的羅馬的地位十分相似,世界各地的藝術(shù)家都到巴黎來跟藝術(shù)家學習,更重要的是,他們還參與討論藝術(shù)的本質(zhì):當時在蒙馬特區(qū)(Montmartre)的咖啡館中一直盛行這種討論,藝術(shù)的新概念就是在那里經(jīng)過苦心推敲形成的。

19世紀前半葉最重要的保守派畫家是讓-奧古斯特·多米尼克·安格爾(Jean - Auguste Dominique Ingres, 1780-1867),他曾是達維德(見485頁)的學生和追隨者;他跟達維德一樣,也喜歡古典時期的英雄式藝術(shù)。他教學時,在寫生課上堅持絕對精確的訓練,鄙視即興創(chuàng)作和凌亂無序。圖328表現(xiàn)出他自己精于形狀的描繪和冷靜、清晰的構(gòu)圖。不難理解為什么會有許多藝術(shù)家羨慕安格爾技術(shù)上的造詣,甚至在跟他意見不同的地方也尊重他的權(quán)威性。但是也不難理解為什么當時比他熱情的人覺得不能忍受這樣圓熟的完美性。

圖328

安格爾

浴女

1808年

畫布油畫,146x97.5cm

Louvre, Paris

他的對立面以歐仁·德拉克洛瓦(Eugene Delacroix, 1798-1863)的藝術(shù)為中心。德拉克洛瓦是這個革命國家所產(chǎn)生的一大批偉大革命者中的一員。他本身是個有廣泛多樣的同情心的復雜人物,他的優(yōu)美的日記表明他不愿意被歸為狂熱的反叛者。如果他被分派為那種角色,那是因為他不能接受學院派的標準。他不能容忍當時關(guān)于希臘人和羅馬人的一切講法,不能容忍堅持強調(diào)正確的素描和持續(xù)模仿古典雕像的做法。他相信在繪畫中色彩比素描法重要得多,想像比知識重要得多。安格爾和他的學派培養(yǎng)高貴風格(the Grand Manner),贊賞普桑和拉斐爾,而德拉克洛瓦則喜歡威尼斯派畫家和魯本斯,使鑒賞家驚駭不已。他厭倦學院派要畫家們?nèi)D解的那些學究性題材,1832年到北非去研究阿拉伯世界的鮮明的色彩和浪漫的服飾,他看到丹吉爾(Tangier)的馬戰(zhàn)以后,在日記中寫道:“它們一下子就直立起來惡斗,真叫我為騎手們手擔憂,然而壯麗宜畫。我確信我目擊的場面非凡而奇異……魯本斯所能想像的場面也不過如此。”圖329就是他這次旅行的成果之一。畫中處處都否定達維德和安格爾的教導,這里沒有清晰的輪廓,沒有仔細區(qū)分明暗色調(diào)層次的裸體造型,構(gòu)圖不講究姿態(tài)和克制,甚至也不用愛國或教諭的題材。畫家只要求我們也求親自體驗一個驚心動魄的時刻,跟他一起來欣賞場面的運動性和浪漫性。看那阿拉伯騎兵飛馳而過,看那駿馬良騎在前景中直立而起。曾在巴黎對康斯特布爾的畫(見495頁,圖325)喝彩贊揚的正是德拉克洛瓦,不過從他的個性和對浪漫題材的選擇來看,他也許更像特納。

圖329

德拉克洛瓦

向前沖鋒的阿拉伯騎兵

1832年

面布油畫,60x73.2cm

Musee Fabre, Montoellier

即便如此,我們知道德拉克洛瓦真正贊美他同時代的一位法國風景畫家,可以說,這位畫家在兩種對立的描繪自然的方式之間架起了一座橋梁,他就是讓-巴蒂斯特·卡米耶·柯羅(Jean - Baptiste Camille Corot, 1796-1875)。像康斯特布爾一樣,柯羅開始作畫時決心盡可能忠實地描繪現(xiàn)實,但是他希望捕捉到的真實卻有些不同。圖330表明他更為關(guān)注的不是細節(jié),而是母題的總體形式和色調(diào),以傳達出南方夏日的火熱和寧靜。

圖330

柯羅

蒂沃利的埃斯特別墅花園

1843年

畫布油畫,43.5x60.5cm

Louvre, Paris

碰巧大約100年前弗拉戈納爾也選擇過羅馬附近的埃斯特別墅花園作為母題(見473頁,圖310),因而此處值得花費一點時間把這些圖像和其他圖像做一比較,特別是在風景畫日益成為19世紀藝術(shù)最重要分支的情況下就更有必要。顯然,弗拉戈納爾在尋求變化,而柯羅則尋找清晰和平衡,這讓我們遙想到普桑(見395頁,圖254)和克勞德·洛蘭(見396頁,圖255),但是柯羅的畫中充滿了閃耀的光線和空氣,則是依靠完全不同的手法獲得的。跟弗拉戈納爾進行比較,在這里又對我們有所幫助,因為弗拉戈納爾使用的材料迫使他去注意色調(diào)的細膩層次。作為一個素描家,由他隨意支配的只有紙張的白色和深淺不同的棕色;但是只要看看前景的墻,就能夠看出這些色彩是如何足以傳達出陰影和陽光的對比的。柯羅利用他的一套顏色獲得了類似的效果,而且畫家懂得這不是個小小的成就,因為顏色經(jīng)常會與弗拉戈納爾可以依賴的色調(diào)層次發(fā)生沖突。

我們可能還記得康斯特布爾所拒絕接受的把前景畫成柔和棕色的勸告,而那正是克勞德和其他畫家的所作所為。這種傳統(tǒng)畫法的根據(jù)是看到鮮綠色不易和其他顏色協(xié)調(diào)。一張照片對我們來說無論多么忠實(例如461頁的圖302),它那強烈的色彩肯定會對色調(diào)的那種柔和層次產(chǎn)生破壞性的效果,而這種色調(diào)層次也曾幫助卡斯帕爾·達維德·弗里德里希在畫中獲得了一種距離的印象(見496頁,圖326)。的確,如果我們看一看康斯特布爾的《干草車》(見495頁,圖325),就會注意到他也減弱了前景和樹葉的顏色,把它們保持在統(tǒng)一的色調(diào)范圍之內(nèi)。柯羅似乎以新的手法用他的一套顏色捕捉到了景色中的閃爍的光線和發(fā)光的煙霧。他在銀灰色的基調(diào)內(nèi)作畫,不僅沒有完全淹沒顏色,反而在不背離視覺真實的情況下保持了顏色的和諧。確實,像克勞德和特納一樣,他也從不遲疑地將古典或圣經(jīng)人物請上舞臺,事實上,正是這種詩意的傾向使他最終獲得了國際的聲望。

接下來的一場革命主要涉及那些支配題材的程式。當時在學院中仍然盛行過去的觀念,認為高貴的畫必須表現(xiàn)高貴的人物,工人和農(nóng)民僅僅適合給荷蘭名家傳統(tǒng)中的風俗畫場面(見381、428頁)題材。在1848年革命時期,一批藝術(shù)家聚集在法國農(nóng)村巴比松(Babizon),遵循康斯特布爾的方案,用新鮮的眼光去看自然。其中有一位叫弗朗索瓦·米勒(Francois Millet, 1814-1875),決意把這種方案從風景畫擴展到人物畫。他想要畫出跟現(xiàn)實情況一樣的農(nóng)民生活場面,畫出男男女女在田地里干活。這樣做竟會算是革命,真是莫名其妙,但是在過去的藝術(shù)中,農(nóng)民一般被看作逗笑的鄉(xiāng)下佬,像勃魯蓋爾曾經(jīng)畫的那樣(見382頁,圖246)。圖331是米勒的名畫《拾穗者》(The Gleaners),這里沒有表現(xiàn)戲劇性的故事,絲毫沒有軼事趣聞的意思。畫面上不過有3個人而已,正在一片收割莊稼的平坦田地里辛勤地勞動,她們既不美麗也不優(yōu)雅。畫中沒有美好的田園生活意味。這些農(nóng)婦行動緩慢吃力,都在專心干活。米勒全力強調(diào)她們寬闊結(jié)實的體格和不慌不忙的動作。映襯著陽光明媚的平原,她們的形象被塑造得堅實穩(wěn)定,輪廓簡單,這樣,他的3個農(nóng)婦形象具有一種比學院派的英雄形象更自然、更真實的氣派。乍一看,畫面布局好像漫不經(jīng)意,其實卻加強了安定、平衡的感覺。在人物的動作和分布中存在一種有計劃的韻律,使整個設(shè)計保持穩(wěn)定,使我們覺得畫家把收割工作看作是有嚴肅意義的場面。

圖331

米勒

拾穗者

1857年

畫布油畫,83.8x111cm

Musee d'Orsay, Paris

為這場運動命名的畫家是居斯塔夫·庫爾貝(Gustave Courbet, 1819-1877)。1855年,他在巴黎的一座棚屋里開個人畫展的時候,給畫展取名為(現(xiàn)實主義——G·庫爾貝畫展》(Le Realisme, G·Courbet)。他的“現(xiàn)實主義”就成為一場藝術(shù)革命的標志。庫爾貝不想以任何人為師,僅僅以自然為師。在某種程度上,他的性格和方案跟卡拉瓦喬(見392頁,圖252)相似。他要的不是好看,而是真實。在圖332這幅畫中,他畫的是他自己背著畫家的用具徒步走過鄉(xiāng)村,他的朋友兼顧主正在尊敬地向他打招呼。他把這幅畫題名為《庫爾貝先生,您好》(Bonjour, Monsieur Courbet)。在習慣于學院派藝術(shù)代表作品的人看來,這幅畫必定顯得十分幼稚。這里根本沒有優(yōu)美的姿態(tài),沒有流暢的線條,也沒有動人的色彩。跟它這質(zhì)樸的布局相比,連米勒的《拾穗者》的構(gòu)圖看起來也是有意設(shè)計的。在“體面的”藝術(shù)家及其捧場者看來,一個畫家把自己畫成不穿外衣的流浪漢模樣,這整個想法必然大逆不道。無論怎樣,庫爾貝就足希望給人這種印象。他想用他的畫去抗議當時公認的程式,“驚嚇有產(chǎn)階級”,打掉他們的得意感,表現(xiàn)出與熟練地處理傳統(tǒng)俗套之作相對立的、毫不妥協(xié)的藝術(shù)真誠所具有的重大意義。毫無疑問,庫爾貝的畫是真誠的。他在1854年寫的一封頗有特色的信中說道:“我希望永遠用我的藝術(shù)維持我的生計,一絲一毫也不偏離我的原則,一時一刻也不違背我的良心,一分一寸也不畫僅僅為了取悅于人、易于出售的東西。”庫爾貝有意拋棄容易取得的效果,決意把世界畫成他眼睛看見的樣子,這鼓勵著許多人去蔑視程式,只憑他們的藝術(shù)良心辦事。

圖332

庫爾貝

邂逅,或“庫爾貝先生,您好”

1854年

畫布油畫,129x149cm

Musee Fabre, Montpellier

關(guān)心真誠和厭惡官方藝術(shù)的舞臺化的造作,這把巴比松畫派和庫爾貝引向了“現(xiàn)實主義”。同樣的態(tài)度卻驅(qū)使一批英國畫家走上了大不相同的道路。他們深入思索有哪些原因把藝術(shù)引上這樣危險的陳陳相因之路。他們知道學院自稱代表拉菲爾的傳統(tǒng)和所謂的“高貴風格”,如果此話不假,那么藝術(shù)顯然是通過拉斐爾之手誤入歧途的。把自然“理想化”(見320頁)和不惜犧牲真實性去追求美的方法正是被拉斐爾及其追隨者抬高了身價。如果藝術(shù)應該加以改革,那就必須回到拉斐爾以前的時代,一直到藝術(shù)家還是“忠于上帝”的工匠時代,那時是盡力描摹自然,只考慮上帝的光榮,不考慮世俗的光榮。他們確信藝術(shù)通過拉斐爾之手已經(jīng)變得不真誠了,確信自己應該返回“信仰時代”,這一批友好們就自稱為“前拉斐爾派兄弟會”(Pre-Raphaelite Brotherhood)。最有天資的成員之一就是但丁·加布里埃爾·羅塞蒂(Dante Gabriel Rosselti, 1828-1882),他是一位意大利流亡者的兒子。圖333是羅塞蒂畫的“圣母領(lǐng)報”。這個主題通常用第213頁圖141那樣的中世紀藝術(shù)作品的圖案來表現(xiàn)。羅塞蒂想重新返回中世紀名家的精神,這并不意味著他要描摹他們的畫。他是想學習他們的創(chuàng)作態(tài)度,誠心誠意地去讀圣經(jīng)的敘述,把這個場面想像出來:當時是天使來到圣母身邊向她致意,“瑪利亞因這話就很驚慌,又反復想這樣問安是什么意思”(《路加福音》第一章,第29節(jié))。我們可以看出羅塞蒂的新處理是怎樣力求單純和真誠,可以看出他多么想讓我們以新眼光去看這個古老的故事。但是,盡管他打算像人們盛稱的Quattrocento(15世紀)佛羅倫薩藝術(shù)家那樣忠誠地描繪自然,還是有些人會感覺前拉斐爾派兄弟會給自己樹立了一個無法達到的目標。贊賞所謂“原始派”(Primitives,當時莫名其妙地稱呼15世紀畫家為“原始派”)的觀點樸素而自然是一回事,自己去身體力行又是頗為不同的另一回事。因為這正是那惟一不能靠世間最堅強的意志去求取的美德。所以,雖然他們的出發(fā)點跟米勒和庫爾貝相似,但是我認為他們的真誠努力反而把他們送進了一條死胡同。維多利亞時代的藝術(shù)家們渴望返璞歸真未免過于自相矛盾,所以難以兌現(xiàn)。而跟他們同時的法國人想在探索可見世界方面取得進展,結(jié)果在下一代人那里獲得了更多的成果。

圖333

羅塞蒂

圣母領(lǐng)報

1849-1850年

畫布油畫,被貼于木板,72.6x41.9cm

Tate Gallery, London

在德拉克洛瓦的第一個高潮和庫爾貝的第二個高潮之后,法國藝術(shù)革命出現(xiàn)的第三個高潮是由愛德華·馬內(nèi)(Edouard Manet, 1832-1883)和他的朋友們掀起的。那些藝術(shù)家很認真地采用庫爾貝的方案。他們注意排除那些陳舊、失效的繪畫程式。他們發(fā)現(xiàn),所謂傳統(tǒng)藝術(shù)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了把自然表現(xiàn)為我們看到的樣子的方法,這整個宣稱是立足于一個誤解。他們認為傳統(tǒng)藝術(shù)至多不過是發(fā)現(xiàn)了一種手段在人為的條件下去再現(xiàn)人或物體罷了。畫家讓他們的模特兒在光線穿窗而入的畫室里擺好姿勢,利用由明漸暗的變化來畫出堅實的立體感。學院里的藝術(shù)學生從一開始就接受這種依據(jù)明暗交互作用為繪畫基礎(chǔ)的訓練。起初,他們通常描繪那些取自古典雕像的石膏模型,苦心經(jīng)營地畫出素描,使陰影獲得不同程度的明暗。一旦他們養(yǎng)成這種習慣,就運用于一切物體。公眾對于用這種手段表現(xiàn)的事物已經(jīng)慣見熟聞,竟至忘記在戶外不常看到那么均勻地由暗轉(zhuǎn)明的變化。陽光下的明暗對比是十分強烈的。一旦離開藝術(shù)家畫室中的人為環(huán)境,物體看起來就不像古典作品的石膏模型那么豐滿,那么有立體感。受光的部分顯得比畫室中明亮得多;連陰影也不是一律灰色或黑色,因為周圍物體上反射的光線影響了那些背光部分的顏色。如果我們相信自己的眼睛,不相信學院規(guī)則所說的物體看起來應該如何如何的先入之見,那么我們就會有最振奮人心的發(fā)現(xiàn)。

這種想法最初被認為是極端的異端邪說,這也不足為奇。我們在這本藝術(shù)的故事中到處都曾看到大家是多么愿意憑所知而不是憑所見去品評繪畫。我們記得埃及藝術(shù)家認為不從最能體現(xiàn)事物特點的角度去表現(xiàn)人物的各個部分是多么不可想像的事情。他們知道一只腳,一只眼,或者一只手“看起來像”什么樣子,他們把那些部分裝配在一起構(gòu)成一個完整的人。如果把一個人物形象表現(xiàn)為有一只手臂隱藏在后面看不見,或者有一只腳因短縮法而變形,在他們看來就會是大逆不道。我們還記得是希臘人成功地打破了這種偏見,允許畫中出現(xiàn)短縮法(見81頁,圖49)。我們也記得在早期基督教藝術(shù)和中世紀藝術(shù)中(見137頁,圖87)知識的重要性怎樣重新提到首位,而且這局面一直維持到文藝復興時期為止。即使在文藝復興時期,通過發(fā)現(xiàn)科學的透視法和重視解削學(見229-230頁),世界看起來應該如何的理論知識,其重要性也是得到提高,而不是降低。后來各時期的偉大藝術(shù)家一項接一項地有新發(fā)現(xiàn),使得他們有能力呈現(xiàn)出可見世界的令人信服的圖畫,但是他們沒有一個人認真地懷疑過一個信條,這個信條即:世界上的物體個個部有明確不變的形式和色彩,置之畫中,形式和色彩必須一目了然。所以,可以說馬內(nèi)及其追隨者在色彩處理方面發(fā)動了一場革命,幾乎可以媲美希臘人在形式表現(xiàn)方面發(fā)動的革命。他們發(fā)現(xiàn),如果我們在戶外觀看自然,我們看見的就不是各具自身色彩的一個一個物體,而是在我們的眼睛里——實際是在我們的頭腦里——調(diào)和在一起的那些顏色所形成的一片明亮的混合色。

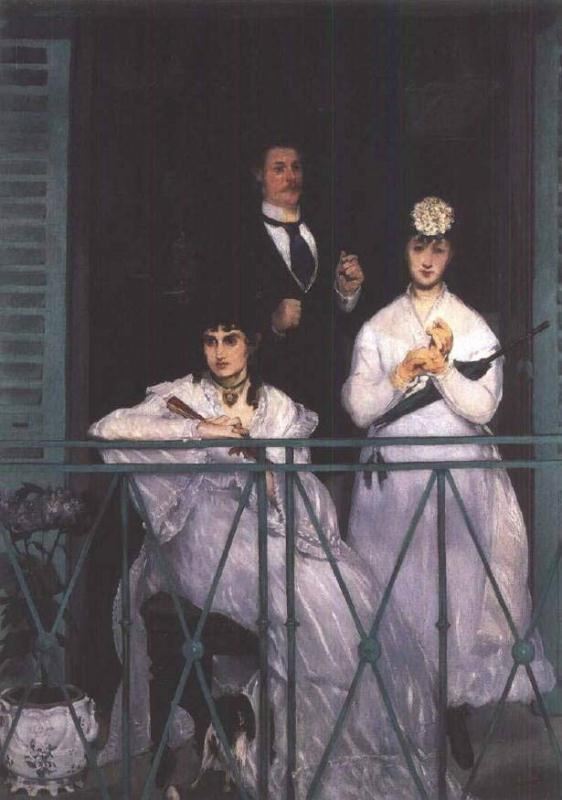

這些發(fā)現(xiàn)不是全在一瞬間出現(xiàn)的,也不是全出自同一個人。但是在馬內(nèi)最初拋棄柔和的傳統(tǒng)明暗法而改用強烈、刺目的對比作出第一批畫時,引起了保守藝術(shù)家的強烈反對。1863年,學院派畫家拒絕在叫做沙龍的官方展覽會上展出他的畫。他們跟著就進行煽動,慫恿當局在叫做“落選者沙龍”(Salon of the Rejected)的特別展覽會上展出所有遭到評審團擯棄的作品。公眾到那個展覽會去,主要是為了嘲笑那些不肯服從上級裁決的、誤入歧途的可憐新手。這個插曲標志著一場將近30年斗爭的第一個階段。我們很難想像當時藝術(shù)家跟批評家之間的爭吵有多么激烈,特別是因為馬內(nèi)的畫今天給予我們的印象本質(zhì)上近似于較早時期的名畫,例如弗蘭斯·哈爾斯那樣的畫(見417頁,圖270)。馬內(nèi)的確堅決否認他想成為藝術(shù)革命者。他有意識地從前拉斐爾派畫家所擯棄的那些大師的偉大傳統(tǒng)里尋求靈感,那個傳統(tǒng)開始于偉大的威尼斯畫家喬爾喬內(nèi)和提香,經(jīng)過委拉斯開茲(見407-410頁,圖264-267)到19世紀的戈雅成功地在西班牙堅持下去。顯然戈雅有一幅畫(見480頁,圖317)刺激馬內(nèi)去畫一組類似的在陽臺上的人物,探究戶外強光跟隱沒室內(nèi)形象的暗影之間的對比(圖334)。但是馬內(nèi)在1869年把這一探索引向深入,遠遠超出60年前戈雅的限度。跟戈雅的畫不同,馬內(nèi)的淑女頭部沒有用傳統(tǒng)的手法造型,只要跟萊奧納爾多的《蒙娜·麗莎》(見301頁,圖193)、魯本斯為自己孩子作的畫像(見400頁,圖257)或者庚斯勃羅的《哈弗費爾德小姐肖像》(見469頁,圖306)比較一下,就能看出這一點。不管那些畫家使用的方法有多么大的差異,他們卻都想畫出軀體的立體感,而且通過明暗的交互作用實現(xiàn)了自己的意圖。跟他們相比,馬內(nèi)畫的頭部看起來是扁平的。背景中的那位淑女連個像樣的鼻子都沒有。我們不難想像為什么在不了解馬內(nèi)意圖的人看來,這種處理方法好像十分幼稚無知。然而事實卻是,在戶外,在陽光普照之下,圓凸的形象有時確實看起來是扁平的,僅僅像一些色斑。馬內(nèi)要探索的正是這種效果。結(jié)果當我們站在前面觀看時,他的畫看起來比任何一位前輩名家的作品都更為接近現(xiàn)實。我們實際感覺自己跟那一組陽臺上的人物對面而立。整幅畫的總體印象并不是扁平的,恰恰相反,有真實的深度感。產(chǎn)生這一驚人的效果有一個原因是陽臺欄桿的色彩鮮明。欄桿被畫成鮮綠色,橫切畫面,全然不顧關(guān)于色彩和諧的傳統(tǒng)規(guī)則。結(jié)果這道欄桿顯得非常鮮明,突出于場面之前,場面就遇到它后面去了。

圖334

馬內(nèi)

陽臺

1868-1869年

畫布油畫,169x125cm

Musee d'Orsay, Paris

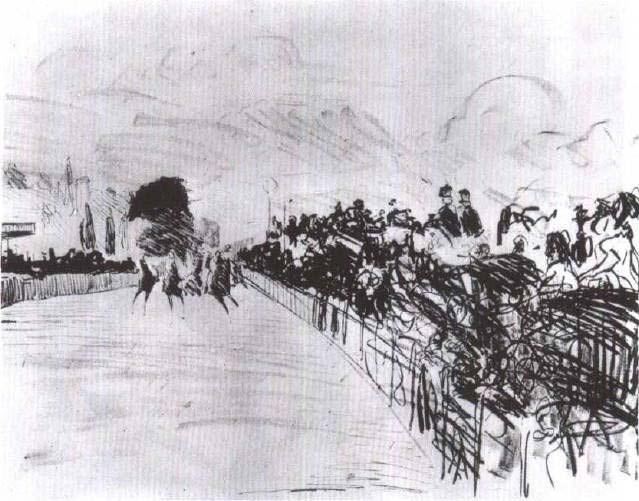

新的理論不僅關(guān)系到處理戶外(Plein Air)的色彩,也關(guān)系到處理運動中的形象。圖335是馬內(nèi)的一幅石版畫——這是一種把直接畫在石版上的素描印出來的方法,發(fā)明于19世紀初期。乍一看,可能除了一片混亂的涂抹以外,什么也沒有。馬內(nèi)在這幅賽馬圖中僅僅于混亂中隱約暗示出一些形狀,想使我們感覺到場面中的光線、速度和運動。馬匹正在朝我們?nèi)亠w馳而來,看臺上擠滿了興奮的觀眾。這個例子比其他任何畫都清楚地顯示了馬內(nèi)表現(xiàn)形狀時是怎樣地不肯被他的知識所左右。他畫的馬沒有一匹是4條腿的;在這樣的場面中,我們根本不能目光一瞥就看見馬的四足。我們也不能看清觀眾的細部。大約要早14年,英國畫家W·P·弗里思(Frith, 1819-1909)畫出他的《跑馬大賽日》(Derby Day)(圖336),那幅畫用狄更斯式的幽默描繪出事件中的各種類型的人物和各個插曲,在維多利亞時代很受歡迎。我們在閑暇時一個一個地研究那些情境的種種娛人的表現(xiàn)時,那類畫的確最受人喜愛。但是在現(xiàn)實生活中,我們自然不能把那些場面一覽無余。在任何一瞬間里,我們都只能把目光集中在一處——其余的地方在我們看來就像一堆亂七八糟的形狀。我們也許知道它們是什么,但是我們沒有看見它們。以此而論,馬內(nèi)的賽馬場石版畫確實比那位維多利亞幽默家的作品“真實”得多。它在一瞬之間把我們帶進藝術(shù)家目擊的那個喧鬧、激動的場面之中,而藝術(shù)家記錄下來的場面僅僅是他保證能在那一瞬間看見的東西而已。

圖335

馬內(nèi)

隆香賽馬

1865年

石版畫,36.5x51cm

圖336

弗里恩

德比賽馬日

1856-1858年

畫布油畫,101.6x223.5cm

Tate Gallery, London

在與馬內(nèi)為伍并幫助他發(fā)展這些觀念的畫家中,有來自勒阿弗爾(Le Havre)的一個貧窮、頑強的青年克勞德·莫奈(Claude Monet, 1840-1926)。正是莫奈催促他的友好們完全拋棄畫室,不面對“母題”就不動畫筆。他有一條小船,他把小船裝備成一個畫室,載著他去探索江河景色的情趣和效果。馬內(nèi)來拜訪他,確信這位比他年輕的人方法對頭,作為一件禮物,他畫下莫奈在那戶外畫室中工作的肖像(圖337)。這幅畫同時也是用莫奈倡導的新手法作畫的一個實踐。莫奈認為對自然的一切描繪部必須“在現(xiàn)場”完成,這種看法不僅要求改變工作習慣,不考慮舒適與否,還必然要產(chǎn)生新的技術(shù)方法。在浮云掠過太陽時,或者在陣風吹亂水中的倒影時,“自然”或者“母題”時時刻刻都在變化。畫家要是希望抓住一個具有特點的側(cè)面,就沒有時間去調(diào)配色彩,更談不上像前輩名家那樣把色彩一層層地畫到棕色的底色上。他必須疾揮畫筆把顏色直接涂上畫布,多考慮整幅畫的總體效果,較少顧及枝節(jié)細部。正是由于這種缺乏修飾、外表草率的畫法,經(jīng)常惹得批評家大發(fā)雷霆。即使在馬內(nèi)本人以肖像畫和人物構(gòu)圖獲得了公眾的一定贊賞以后,莫奈周圍那些比較年輕的風景畫家覺得要使“沙龍”接受他們那些打破常規(guī)的畫仍然無比困難。因此他們在1874年聯(lián)合起來,在一位攝影師的工作室中舉行了一次畫展。其中有莫奈的一幅畫,編目標為《印象:日出》(Impression: Sunrise),畫的是透過晨霧看到的港灣景色。一位批評家覺得這個標題非常可笑,他就把這一派藝術(shù)家叫做“印象主義者”(The Impressionist)。他想用這個名稱去表示這些畫家并不依據(jù)可靠的知識,竟以為瞬間的印象就足以成為一幅畫。這個名稱一直稱呼下去,很快就忘記了它的嘲弄含義,正如“哥特式”、“巴洛克”或“手法主義”之類名稱的貶義現(xiàn)在已被忘記一樣。過了一個時期,這批朋友們自己也接受了印象主義的名稱,從此以后他們一直以此為名。

圖337

馬內(nèi)

在小船上作畫的莫奈

1874年

畫布油畫,82.7x105cm

Neue Pinakothek, Munich

讀一讀某些報刊對印象主義者頭幾次畫展的報導是很有趣的。一份幽默周刊在1876年寫道:“帕爾提埃路(rue le Peletier)是一條災難之路。繼歌劇院火災之后,那里又有了另一場災難。有一個展覽會已在迪朗-呂厄(Durand - Ruel)的畫店開幕,據(jù)說那里有畫。我進去以后,兩眼看到了些可怕的東西,大吃一驚。五六個狂人,其中還有個女人,聯(lián)合起來展出了他們的作品。看到人們站在那些畫前笑得前仰后臺,我痛心極了。那些自封的藝術(shù)家們自稱為革命者和‘印象主義者’,他們拿來一塊畫布,用顏料和畫筆胡亂涂抹了幾塊顏色,最后還要簽署上他們的名字。這真是一種妄想,跟精神病院的瘋?cè)艘粯樱瑥穆放話鹗瘔K就以為自己發(fā)現(xiàn)了鉆石。”

惹得批評家如此義憤填膺的還不僅是繪畫技術(shù),還有這些畫家所選擇的母題。過去是期待畫家去尋找大家認為“如畫”的自然的一角,很少有人認識到這個要求有些無理。我們認為“如畫”的母題是我們曾在畫中看見過的母題。如果畫家對那些母題恪守不移,那么他們就不得不永遠輾轉(zhuǎn)沿襲。是克勞德·洛蘭使羅馬的建筑遺跡“如畫”(見396頁,圖255),是楊·凡·霍延使荷蘭的風車變成了“母題”(見419頁,圖272)。在英國,康斯特布爾和特納各行其道,發(fā)現(xiàn)了新的藝術(shù)母題。特納的《暴風雪中的汽船》(見493頁,圖323)的題材跟手法一樣新穎。克洛德·莫奈了解特納的作品:普法戰(zhàn)爭期間(1870-1871)他住在倫敦,見過特納的作品。那些作品堅定了他的信念,使他相信光線和空氣的神奇效果比一幅畫的題材更重要。然而像圖338那樣一幅表現(xiàn)巴黎火車站的畫,批評家還是認為它純屬無恥妄為。這里是一個日常生活場面的實際“印象”。莫奈對于車站是人們聚散的場所這一點不感興趣,他是神往于光線穿過玻璃頂棚射向蒸汽煙云的效果,神往于從混沌之中顯現(xiàn)出來的機車和車廂的形狀。可是在畫家的這一目擊記錄之中毫無漫不經(jīng)心之處。莫奈平衡了畫面的調(diào)子和色彩,其深思熟慮可以跟往昔任何一位風景畫家相比。

圖338

莫奈

圣拉扎爾火車站

1877年

畫布油畫,75.5x104cm

Musee d'Orsay, Paris

這一批年輕的印象主義畫家不僅把他們的新原理運用于風景畫,還運用于各種現(xiàn)實生活的場面。圖339是1876年奧古斯特·雷諾阿(Auguste Renoir, 1841-1919)畫的一幅畫,表現(xiàn)巴黎的一個露天舞會。楊·斯滕(見428頁,圖278)表現(xiàn)這樣一個狂歡場面時,是渴望描繪出人們的各種各樣的幽默類型。華托在他的貴族節(jié)日的夢境場面中(見454頁,圖298)企圖捕捉一種無憂無慮生活方式的情趣。雷諾阿的畫就有些二者兼得:他既能欣賞歡樂的人群的行動,也陶醉于節(jié)日之美。但是他主要興趣卻別有所在,他想呈現(xiàn)出鮮艷色彩的悅目混合,研究陽光射在回旋的人群上的效果。即使與馬內(nèi)畫的莫奈的小船相比,這幅畫也顯得“速寫化”,似乎尚未完成。僅僅前景中一些人物的頭部表現(xiàn)出一些細節(jié),然而連那里也是用極其違反程式、極其大膽的手法畫成的。坐著的那位女士的眼腈和前額處在陰影之中,而陽光照在她的嘴和下巴上。她的明亮的衣服是用粗放的筆觸畫成的,甚至比弗朗斯·哈爾斯(見417頁,圖270)和委拉斯開茲(見410頁,圖267)的筆觸更為大膽。然而這些人物正是我們集中注意的對象。往遠處去,形象就越來越隱沒在陽光和空氣之中。我們同想起弗朗切斯科·瓜爾迪(見444頁,圖290)用幾片色塊呈現(xiàn)出威尼斯船夫形象的方式。時隔一個世紀,我們現(xiàn)在已很難理解為什么這些畫當時會激起那樣一場嘲笑和憤慨的風波。我們不難認識到這種外觀速寫化跟輕率從事風馬牛不相及,而是偉大藝術(shù)智慧的結(jié)晶。如果雷諾阿詳細畫出每一個細節(jié),畫面就會顯得沉悶、缺乏生氣。我們記得,15世紀藝術(shù)家破天荒第一次發(fā)現(xiàn)怎樣反映自然時,就曾面對一個類似的沖突局面。我們記得由于自然主義和透視法的勝利使他們畫的人物看起來有些生硬和呆板,只有天才的萊奧納爾多才克服了那個困難,讓形象有意識地融入陰影之中——那個發(fā)明叫做“漸隱法”(見301-302頁,圖193-194)。可是,印象主義者發(fā)現(xiàn),萊奧納爾多用來造型的那種陰影在陽光和露天之下并不存在,這就阻礙他們運用這個傳統(tǒng)方式。所以他們不得不進一步有意識地把輪廓弄得模糊不清,以前哪一代人都沒有達到這種程度。他們知道人的眼睛是奇妙的工具,只要給它恰當?shù)陌凳荆徒o你組成它知道存在于其處的整個形狀。但是人們卻必須懂得怎樣去看這樣一些畫。最初參觀印象主義者畫展的人顯然是把鼻子湊到畫面上去了,結(jié)果除了一片漫不經(jīng)心的混亂筆觸以外毫無所見。因此他們認為那些畫家一定是瘋子。

圖339

雷諾阿

煎餅磨坊的舞會

1876年

畫布油畫,131x175cm

Musee d'Orsay, Paris

這個運動中最年長、最有方法的斗士之一卡米耶·畢沙羅(Camille Pissarro, 1830-1903)在圖340中表現(xiàn)了巴黎一條林蔭路在陽光下給人的“印象”。面對這樣的畫,那些義憤填膺的人們就會質(zhì)問道:“如果我漫步走過這條林蔭路,我看來就是這個樣子?難道我就會失去雙腿、雙眼和鼻子,變?yōu)橐粋€不成人形的色塊?”這又是他們的知識在作怪,因為他們知道哪些東西“屬于”人之所有,這就妨礙了他們判斷眼睛實際看見的到底是什么樣子。

圖340

畢沙羅

清晨陽光下的意大利大道

1897年

畫布油畫,73.2x92.1cm

National Gallery of Art Washington, DC. Chester Dale Collection

過了一些時間,公眾才知道要想欣賞一幅印象主義的繪畫就必須后退幾碼,去領(lǐng)略神秘的色塊突然各得其所、在我們眼前活躍起來的奇跡。創(chuàng)造出這一奇跡,把畫家親眼所見的實際感受傳達給觀眾,這就是印象主義者的真正目標。

這些藝術(shù)家感覺自己有了新的自由和新的能力,那必然是地地道道的賞心樂事,一定大大地補償了他們所遭受的嘲弄和敵視。整個世界驟然間都給畫家筆下提供合適的題材了。色調(diào)的美麗組合,色彩和形狀的有趣排布,陽光和色影(coloured shade)的悅?cè)硕r艷的搭配,不論他在哪里有所發(fā)現(xiàn),都能安下畫架盡力把他的印象摹繪到畫布上。“高貴的題材”、“平衡的構(gòu)圖”、“正確的素描”,這些古老的魔鬼統(tǒng)統(tǒng)被拋到一邊。藝術(shù)家在考慮畫什么和怎樣畫時只遵照自己的敏感性,此外對什么都不承擔責任。回顧這場斗爭時,相對而言,青年藝術(shù)家的那些觀點遭到抵制大概并不奇怪,而它們很快被視為理所當然卻令人驚訝。因為盡管斗爭是那么劇烈,當事的藝術(shù)家是那么艱苦,然而印象主義獲得了完全徹底的勝利。那些青年造反者中有一些人,明顯的是莫奈和雷諾阿,至少有幸活到享受這一勝利果實的時候,在整個歐洲享有盛名,受到人們尊敬。他們親眼看到他們的作品進入公家的收藏或成為令人垂涎的富戶藏珍。這個變化給藝術(shù)家和批評家留下了同樣不可磨滅的印象。過去嘲笑印象主義的批評家結(jié)果證明他們確實容易出錯。如果他們當初去買下那些畫而不去嘲笑,他們就會變成富翁。評論家的威信從而遭到損害,再也無法恢復。印象主義者的斗爭成為所有藝術(shù)革新者珍惜的傳奇,他們什么時候都可以指出公眾失于賞識新奇手法這一突出的事例。在某種意義上,這一聲名狼藉的大失敗跟印象主義方案的最后勝利在藝術(shù)史上具有同樣重大的意義。

如果不是有兩個幫手幫助19世紀的人用不同的眼光去看世界,這場斗爭也許不會那么迅速、那么徹底地獲勝。一個幫手是攝影術(shù)。這個發(fā)明在初期主要用于肖像。它需要很長的曝光時間,坐著拍照的人不得不被支撐住擺出生硬的姿勢,才能保持那么長時間的靜坐不動。便于攜帶的照相機和快拍的出現(xiàn)跟印象上義繪畫的興起都在同一年代。照相機幫助人們發(fā)現(xiàn)了偶然的景象和意外的角度富有魅力。此外,攝影術(shù)的發(fā)展必然要把藝術(shù)家沿著他們的探索和實驗之路推向前方:機械能干得更出色、更便宜的工作,毫無必要再讓畫家去做。我們絕不要忘記繪畫藝術(shù)在過去是為一些實用目的服務(wù)的,它被用來記錄下名人的真容或者鄉(xiāng)間宅第的景色。畫家就是那么一種人,他能戰(zhàn)勝事物存在的暫時性,為子孫后代留下任何物體的面貌。如果17世紀荷蘭一位畫家不曾在渡渡鳥絕種前不久揮筆描繪下一個標本的話,我們今天就不會知道渡渡鳥像什么樣子。19世紀的攝影術(shù)即將接手繪畫藝術(shù)的這個功能,這對藝術(shù)家地位的打擊絕不亞于新教廢除宗教圖像一事(見374頁)。在攝影術(shù)發(fā)明之前,幾乎每一個自尊的人一生都至少坐下來請人畫一次肖像。在攝影術(shù)出現(xiàn)以后,人們就很少再去受那份罪了,除非他們想加惠和幫助一位畫家朋友。于是藝術(shù)家就受到越來越大的壓力,不得不去探索攝影術(shù)無法仿效的領(lǐng)域。事實上,如果沒有這項發(fā)明的沖擊,現(xiàn)代藝術(shù)就很難變成現(xiàn)在這個樣子。

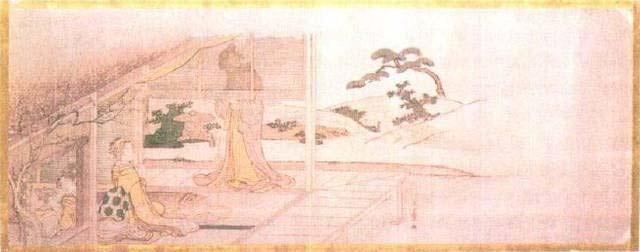

印象主義者在冒險追求新的母題和新的配色法時發(fā)現(xiàn)的第二個幫手,是日本的彩色版畫。日本藝術(shù)源出中國藝術(shù)(見155頁),而且沿著那條路線又繼續(xù)了將近1000年。可是到了18世紀,可能是在歐洲版畫影響之下,日本藝術(shù)家拋棄了遠東藝術(shù)的傳統(tǒng)母題,從下層社會生活中選擇場面作為彩色版畫的題材,把大膽的發(fā)明跟高度的技術(shù)完美地結(jié)合在一起。日本鑒賞家對這些便宜貨評價不高,他們喜歡質(zhì)樸的傳統(tǒng)手法。在19世紀中期日本被迫跟歐美通商時,這些版畫經(jīng)常被用做包裝紙和填料,可以在小吃館里廉價買到。最早欣賞這些版畫之美并且急切收集它們的人就有馬內(nèi)周圍的藝術(shù)家。他們在這里發(fā)現(xiàn)了一個傳統(tǒng),它還未遭到法國畫家奮力清除的那些學院規(guī)則和陳腐思想的破壞。日本版畫幫助他們覺察到身上不知不覺地還保留著多少歐洲的程式。日本人樂于從各種意外的和違反程式的角度來領(lǐng)略這個世界。他們的藝術(shù)家北齋(Hokuaai, 1760-1849)會把富土山畫成偶然從架子后面看見的景象(圖341);歌膺(Utamaro, 1753-1806)就毫不遲疑地把他的一些人物畫成被版畫或簾幕的邊緣切斷的樣子(圖342)。正是這種大膽蔑視歐洲繪畫的一種基本規(guī)則的做法給予印象主義者深刻印象,他們發(fā)現(xiàn)知識支配視覺的古老勢力在那一種規(guī)則中還有最后的藏身之地。為什么一幅畫永遠要把場面中的每一個形象的整體或者有關(guān)的部分都表現(xiàn)出來呢?

圖341

葛飾北齋

透過水槽架看到的富士山

1835年

木板版面,取自《嵩岳百景》

22.6x15.5cm

圖342

喜多川歌膺

簾卷紅梅圖

1790年代后期

木板版畫,19.7x50.8cm

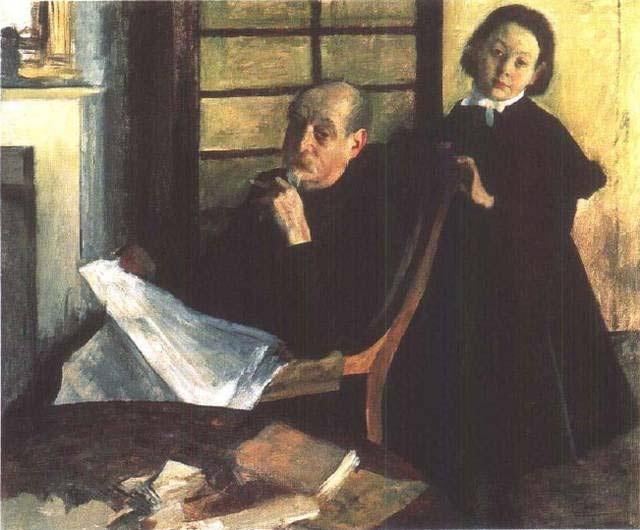

對這些發(fā)展前途印象最深刻的畫家是埃德加·德加(Edgar Degas, 1834-1917)。德加比莫奈和雷諾阿年長一些,他跟馬內(nèi)同代,而且像馬內(nèi)一樣,跟印象主義集團保持一定的距離,盡管他贊成他們的大部分目標。德加對設(shè)計和素描法有強烈的興趣,真誠地贊美安格爾。在他的肖像畫中(圖343),他想畫出空間感,畫出從最意外的角度去看立體形狀的印象。因此,他喜歡從芭蕾舞劇中選取題材,而不是從室外場面中選取題材。觀看排練時,德加有機會從各個方面看到最富有變化的軀體姿勢。從舞臺上面向下看時,他能看到少女們在跳舞或休息,而且能研究復雜的短縮法和舞臺照明在人體造型中的效果。圖344是德加用色粉筆畫的速寫之一。畫中的布局看起來再隨便不過了。一些跳舞者,我們只看到她們的腿,另一些只看到她們的軀體。只有一個人物能完全看到,而她的姿勢復雜難辨。我們是從上面看到她的,她的頭向前低下去,左手抓住踝部,一副有意放松的樣子。德加的畫里根本沒有故事。他之所以對芭蕾舞女演員感興趣,并非因為她們是漂亮的少女。他似乎不關(guān)心她們的心情,他以印象主義者觀察周圍風景那種冷漠客觀的態(tài)度去觀察她們。他關(guān)心的是在人體形狀上的明暗的相互作用,是他可以用來表現(xiàn)運動或空間的方式。他向?qū)W院界證明那些青年藝術(shù)家的新原理不是跟完美的素描法勢不兩立,而是正在提出一些新問題,只有最高明的素描大師才有能力予以解決。

圖343

德加

亨利·德加和他的侄女露西

1876年

畫布油畫,99.8x119.9cm

The Art Lnstinate of Chicago

圖344

德加

等候出場

1879年

色粉筆,紙本,99.8x119.9cm

Private collection

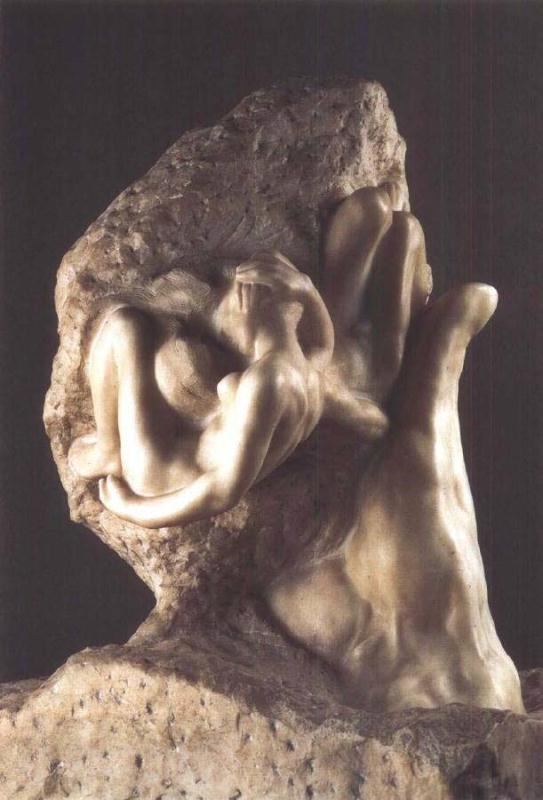

這場新運動的主要原則只有在繪畫中才能得到充分的表現(xiàn),但是不久雕刻也被拉入這場擁護還是反對“現(xiàn)代主義”(modernism)的斗爭之中。偉大的法國雕刻家奧古斯特·羅丹(Augusle Rodin, 1840-1917)跟莫奈同年出生。因為他熱情地研究古典雕像和米開朗琪羅的作品,所以他跟傳統(tǒng)藝術(shù)之間無須產(chǎn)生什么根本沖突。事實上,羅丹很快就成為公認的名家,享有很高的社會名望,跟當時任何一位藝術(shù)家相比,至少也是毫不遜色。然而連他的作品也成為批評家們激烈爭吵的對象,經(jīng)常跟印象主義造反者的作品歸在一起。我們看一看他的一個肖像作品(圖345),原因可能就很清楚了。跟印象主義者一樣,羅丹不重視外形的“完成”;跟他們一樣,他也喜歡把一些東西留給觀看者去想像。有時他甚至讓石塊的一部分立在那里給人一個人物正在出現(xiàn)和成形的印象。在一般公眾看來,這不是徹頭徹尾的懶惰,也是古怪得令人氣惱。他們對羅丹的反對意見跟以前反對丁托列托的意見(見371頁)相同,他們認為藝術(shù)的完美性仍然意味著處處整潔無瑕。羅丹蔑視那些微不足道的程式,表現(xiàn)他自己對神圣創(chuàng)世行為的想像(圖346),這就幫助維護了倫勃朗當年堅持認為自己所擁有的那種權(quán)力(422頁)——一旦達到他的藝術(shù)目標就宣布作品完成。因為誰也不能說他的創(chuàng)作程序是出于無知,所以他的影響對印象主義在法國贊賞者的小圈子之外得到承認,起了鋪平道路的巨大作用。

圖345

羅丹

雕刻家朱爾·達盧像

1883年

青銅,高52.6cm

Musee Barlin Paris

圖346

羅丹

上帝之手

約1898年

大理石,高92.9cm

Musee Barlin Paris

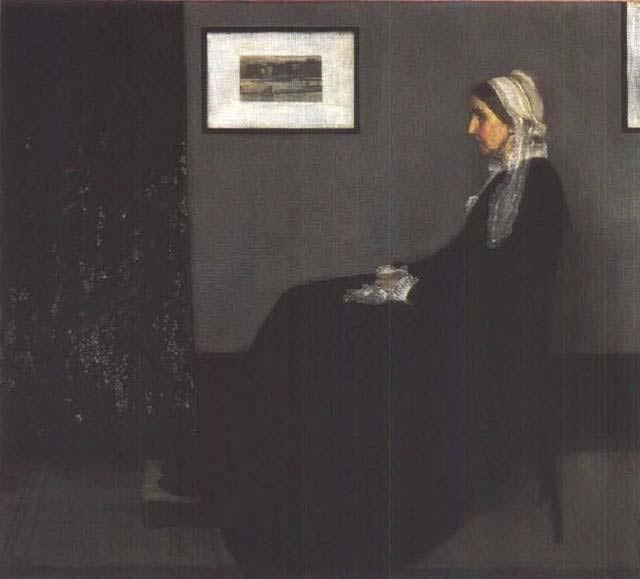

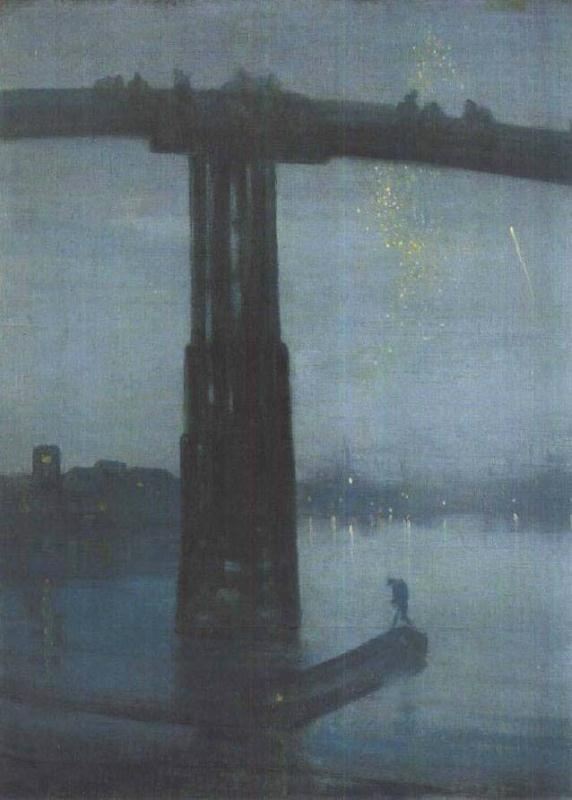

藝術(shù)家從世界各地來到巴黎跟印象主義接觸,然后隨身帶走新發(fā)現(xiàn),同時帶走藝術(shù)家作為反對有產(chǎn)階級的偏見和習俗的造反者所持有的新態(tài)度。在法國以外,這一信條的最有影響的鼓吹者之一是美國的詹姆斯·艾博特·麥克尼爾,惠斯勒(James Abbott Mc-Neill Whistler, 1834-1903)。惠斯勒參加過這場新運動的第一次戰(zhàn)斗;他跟馬內(nèi)一道參加過1863年落選者沙龍的畫展,而且他和他的畫家同道都對日本版畫滿腔熱情。嚴格地講,他跟德加和羅丹一樣,都不是印象主義者:因為他最關(guān)心的不是光線和色彩的效果,而是優(yōu)雅圖案的構(gòu)圖。他跟巴黎畫家共同之處是他鄙視公眾對富于感情的逸事趣聞所表現(xiàn)的興趣。他強調(diào)的論點是,關(guān)乎繪畫的不是題材,而是把題材轉(zhuǎn)化為色彩和形狀的方式。惠斯勒最有名的作品之一就是他母親的肖像(圖347),這大概也是迄今為止最受歡迎的畫作之一。頗有特色的是1872年展出這幅畫時,惠斯勒使用的標題是《灰色與黑色的布局》(Arrangement in grey and black),他避免流露任何“文學”趣味和多愁善感。實際上,他所追求的形狀和色彩的和諧跟題材的情調(diào)毫無抵觸。正是由于細心地平衡簡單的形狀,賦予了這幅畫以悠閑的性質(zhì);它的“灰色與黑色”的柔和色調(diào)從婦人的頭發(fā)和衣服直到墻壁和背景,加強了畫面的溫順、孤獨感,使這幅畫具有廣泛的感染力。創(chuàng)作這幅敏感、文雅之作的畫家,由于他的刺激性手法,由于他實踐他所謂的“樹敵的文雅藝術(shù)”,落得聲名狼藉,這一點真是令人難以理解。他定居在倫敦以后,內(nèi)心感到一種呼喚,幾乎要他單槍匹馬地為現(xiàn)代藝術(shù)而戰(zhàn)。他習慣于用人們認為古怪的名稱給畫命名,他蔑視學院派的準則,激起了擁護過特納和前拉斐爾派的大批評家約翰·拉斯金的憤怒。1877年,惠斯勒展出了具有日本手法的夜景畫,命名為《夜曲》(Nocturnes)(圖348),每幅索價200畿尼。拉斯金寫道:“我從來沒有想到,會聽見一個花花公子拿一桶顏料當面嘲弄一個公眾就要200畿尼。”惠斯勒控告他犯了誹謗罪,這個案件又一次表現(xiàn)出公眾和藝術(shù)家在觀點上存在著深深的鴻溝。關(guān)于作品是否“完成”的問題立即被提出討論,惠斯勒被盤問是否確實“為兩天的工作”索取那一高價。對此,他回等道:“不,我是為一生的知識開的價目。”

圖347

惠斯勒

灰色與黑色的布局,畫末母親的肖像

1871年

畫布油畫,144x162cm

Musee d'Orsay, Paris

圖348

惠斯勒

藍色和銀色的夜曲:老巴特西橋

約1872-1875年

畫布油畫,67.9x50.8cm

Tate Gallery, London

出人意外的是,在這一不幸的訴訟案件中,實際上雙方有許多共同之處。他們都對周圍事物的丑惡和骯臟深為不滿。但是拉斯金這位長者希望喚起同胞們的道德感,使他們對美有高度的覺悟。而惠斯勒則成了所謂“唯美主義運動”(aesthetic movement)的一位領(lǐng)袖,那場運動企圖證明藝術(shù)家的敏感是人世間惟一值得嚴肅對待的東西。在19世紀行將結(jié)束的時候,這兩種觀點都更加重要了。

落選畫家喊道:“他們連這幅畫也拒展,蠢貨!”

1859年

石版畫

杜米埃作

22.1x27.2cm