電影《布達佩斯大飯店》里的兩幅重要油畫作者是誰,油畫名字是?

發(fā)表時間: 2016-4-25 17:59:37 查看:7921

先來張高清的

這張截圖有點反光

為什么要用這張圖片替換?導(dǎo)演除了想說明此家族繼承人驕奢淫逸外還想表達什么?

兩張畫都很好,第一張是當世作品,第二張是“大師作品”

摔畫本身并沒有歧視第二張畫,只是劇情和映射歷史

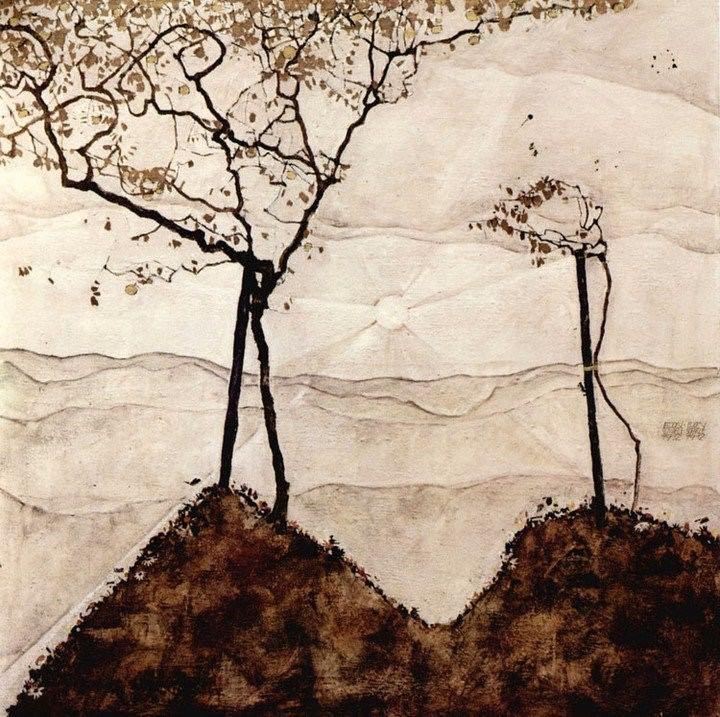

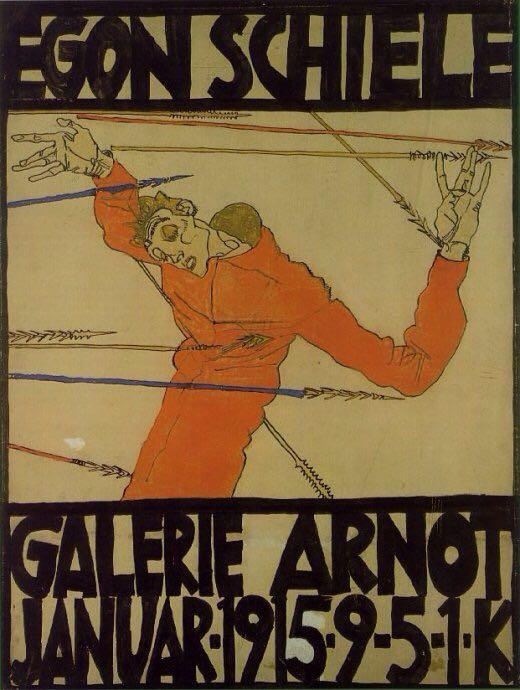

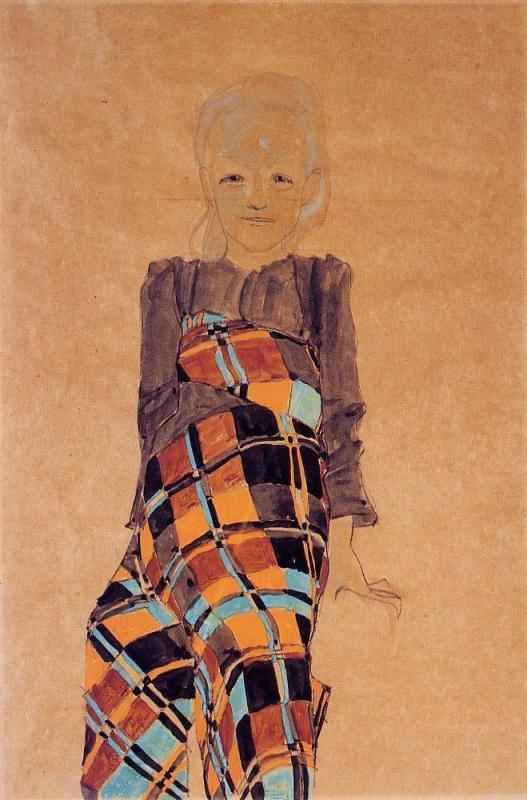

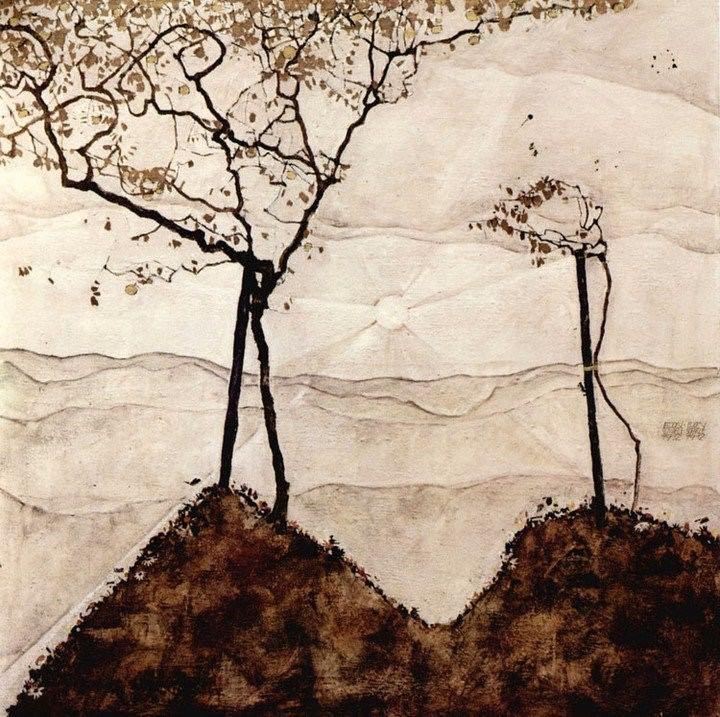

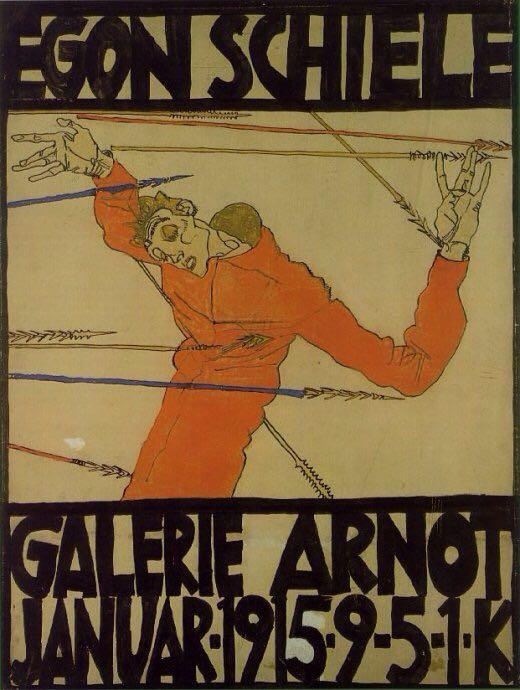

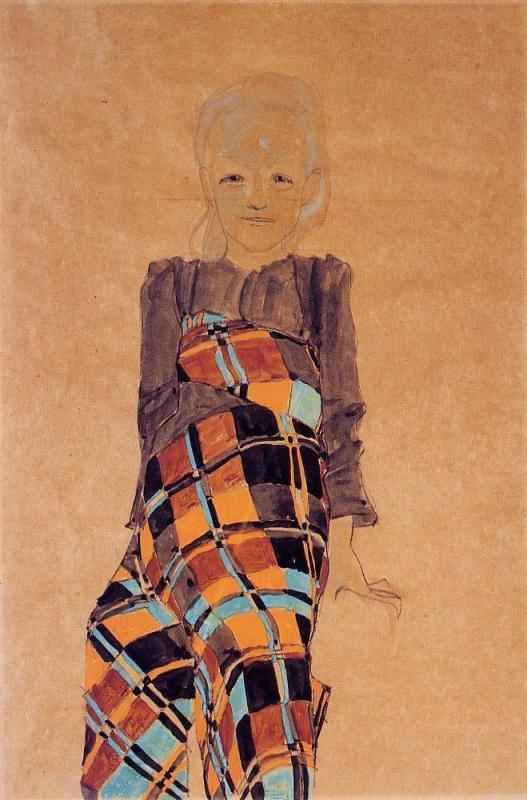

在劇中,當古斯塔夫和門童徒弟將夫人給他的畫拿走之后,為了填補空白,他們隨手找了一幅畫掛在原來的位置。那幅畫來自克里姆特曾經(jīng)的徒弟:埃貢·席勒(Egon Schiele)。席勒的畫頹廢、灰暗、線條極具表現(xiàn)力,用歇斯底里的欲望主題表達年輕人對世界、對自己的恐懼和疑惑。當然離“新藝術(shù)運動”越來越遠,但正是這種他自己的風格讓其作品傳揚于世。可在時人眼中,“傷風敗俗”對他的畫來說恐怕都算是“夸獎”了。所以,迪米特里要將這幅畫在椅子上直接砸爛。這令人想起:納粹在德國當政之后,年輕時沒有考上美術(shù)學(xué)校的希特勒,極度厭惡當時的超現(xiàn)實主義、后現(xiàn)代主義和先鋒主義作品。1937年,納粹在慕尼黑舉辦名為“墮落的藝術(shù)”展覽,集中展出16000件先鋒藝術(shù)家們的繪畫、雕塑和其他作品,并在展覽結(jié)束后低價處理,或者銷毀。無數(shù)藝術(shù)珍品就此灰飛煙滅。劇中的迪米特里,最后也加入了影射納粹的組織“ZZ”。

第一張

影片中這幅由約翰內(nèi)斯·范·賀伊特(Johanaas van Hoytl)繪制的文藝復(fù)興時期名作,貫穿了整個故事,所有的情節(jié)或多或少都與其有關(guān),其重要性可見一斑。

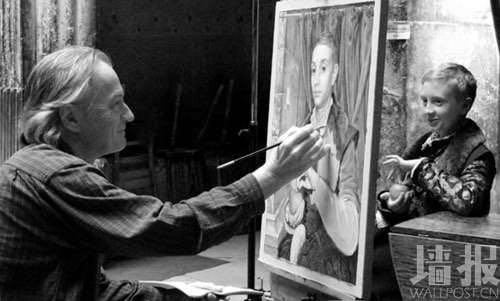

在現(xiàn)實中,《蘋果少年》不僅不是名作,與文藝復(fù)興也一毛錢關(guān)系都沒有。事實上,它是英國當代藝術(shù)家麥可·泰勒 (Michael Taylor)兩年前的作品。還好,這幅畫背后的真實故事像電影的虛構(gòu)版本一樣有趣!

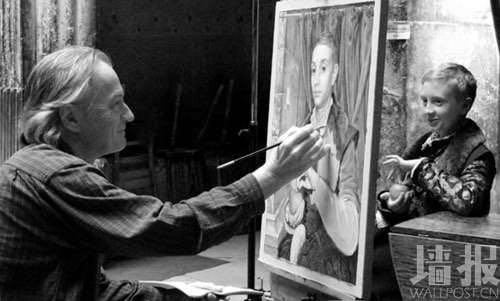

無疑,藝術(shù)家麥可與艾德·蒙羅(Ed Munro)(畫中小男孩的模特兒)攜手創(chuàng)造了近年電影史上最為成功的MacGuffins(意為書或電影中用來推動情節(jié)發(fā)展的重要對象或事件),《The Week》特別訪問了兩位合作者,揭秘片中的“名畫”是如何煉成的。

麥可:一開始是制片連絡(luò)上我的。后來韋斯(導(dǎo)演)有親自打給我,告訴我他會寄一些圖片給我看看。這些圖片沒有一個統(tǒng)一的主題,內(nèi)容有些是城堡、歐洲的老飯店、高山上的瞭望臺,當然還有一大堆文藝復(fù)興時期的少年肖像畫。這個點子激起了我的興趣。

艾德:有個周末,我在柯芬園(英國,倫敦)的舞蹈教室練舞。我們聽說有個導(dǎo)演正在尋找模特兒,條件是要金發(fā)且具有芭蕾舞者的身段。我們并沒有被告知導(dǎo)演的名字,或任何有關(guān)影片的訊息。我寄了一些我的照片給負責的經(jīng)紀人,結(jié)果第二天他們就跟我說導(dǎo)演很喜歡那些照片,還有,我得到那份工作了!不過當時他們只透露我將擔任一幅畫作的模特兒,而該畫作將在電影里扮演著舉足輕重的角色。

查看大圖

麥可:韋斯提供了很多參考,特別是布隆其諾、霍爾拜因、卡拉納赫等文藝復(fù)興名匠的畫作。我們透過郵件聊了很多想法。有時候他會很興奮的說“對、對、對!我們一定要試試這個!”不過有時也會出現(xiàn)“你何不試試改變袖子的顏色呢?”有時候他給的建議是十分精準具體的,但有時卻很廣泛,甚至還互相矛盾。我一開始不太抓得到他想要什么,直到我恍然大悟或許他要的是一幅看起來真的確實存在過的畫作,只不過是在某個平行時空。

艾德:天鵝絨斗篷、皮草、束胸、褲襪、皮鞋、護襠,我試了一大堆配件,大概有五十組搭配吧。有一件束胸還是凱特·布蘭琪在《伊麗莎白:輝煌年代》里穿過的!服裝師會把一套套的搭配全部拍下來傳給韋斯,然后他決定要用哪一套

麥可:剛收到繪制委托的時候,我其實對韋斯沒有很深的了解。不過現(xiàn)在看來,這似乎是個優(yōu)勢。如此一來,我就可以不帶任何先決條件地繪制我的畫作。韋斯的美學(xué)實在是太有感染力了,讓這幅畫作擁有它自己的獨特風格也許是件好事。我跟艾德處得很好,他完全符合畫中角色的條件。我們一起在多賽特郡工作了一段時間。

艾德:麥可家附近有間歷史悠久的學(xué)校,詹姆士一世時期的建筑風格和美麗的石造庭院讓它散發(fā)著一種古典的氣息。因為正值暑假,寄宿學(xué)校的學(xué)生都回家去了,整個校園只剩校長小姐還有馬廄里的幾匹馬。麥可在工作前會先播一點伊麗莎白時代風格的音樂來幫助自己進入情緒。

麥可:在開始的幾個月里,韋斯給我很大的空間去創(chuàng)作,我?guī)缀跏仟氉栽谶M行這件事。不過,隨著開拍時間越來越接近,他開始跟我討論畫作的每個環(huán)節(jié)。有些符合他的需求,有些卻完全達不到標準。雖然我手上有劇本,可是我試著不要將太多劇本元素注入到作品中。制作一件無價之寶的壓力的確是蠻大的,而我也花了不少時間在上面。從開始繪制到成品運送,大概花了快四個月吧。

艾德:當我在預(yù)告里發(fā)現(xiàn)以自己為主題的畫扮演的角色有多么重要時,我真的開心極了!兩年前第一次看到《蘋果少年》的成品時,我覺得它跟我一點都不像。但很奇怪,現(xiàn)在我長大了,變得跟畫里的男孩像多了。

查看大圖

麥可:我想我們最后完成了一個融合我跟韋斯想法的作品。它看起來似曾相識,卻是獨一無二。電影里的一切都很精巧細致又不失趣味。更重要的是,你可以感覺到隱隱的憂傷與抑郁透過導(dǎo)演精巧的安排若有似無地流露出來——這給了這部電影它應(yīng)有的重量。

我也不確定《蘋果少年》的原畫現(xiàn)在在世界的哪個角落。作畫的其中一個樂趣就是:你創(chuàng)造,然后,你放手,讓你的心血自己去開拓一趟旅程。我完成它后,另外制作了一個漂亮的鋪棉箱以防止在運送和拍攝過程中可能的損壞;我還黏了一份《如何照料你的蘋果少年》說明書在盒蓋上。那是我最后一次看到那幅畫,直到我進了戲院,再次看到它的身影出現(xiàn)在大銀幕上。

(大部分內(nèi)容轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò))

第二張是 埃貢·席勒 維也納分離派的重要人物,20+出道,名聲如日中天,28歲左右去世死于一戰(zhàn)流感。

席勒是誰?大家都知道希特勒因為沒考上美院而走上從政道路,而那一年學(xué)院唯一招收的學(xué)生就是這位埃貢席勒!

埃貢·席勒(Egon Schiele )是20世紀初奧地利繪畫巨子,表現(xiàn)主義畫家,古斯塔夫·克林姆特的學(xué)生,維也納分離派的重要代表。1890年出生于奧地利圖爾恩,1918年因瘟疫(西班牙流感)逝于維也納。席勒的作品特色是表現(xiàn)力強烈,描繪扭曲的人物和肢體,且主題多是自畫像。

1906年16歲的席勒考入維也納美術(shù)學(xué)院,在從維也納分離派領(lǐng)導(dǎo)人、裝飾畫家古斯塔夫·克里姆特指導(dǎo)下學(xué)習(xí),在線條和構(gòu)圖上得益于他的優(yōu)雅的裝飾手法。后來他結(jié)識柯克西卡。埃貢·席勒的畫最初受學(xué)院派和印象派影響,打下了堅實的造型基礎(chǔ)。受克里姆特和科柯施卡之后,席勒的作品具有明顯的裝飾風格,這表明他受到新藝術(shù)派——青年風格阿拉伯式圖案的強烈影響。如果說克里姆特的藝術(shù)是從象征主義走向表現(xiàn)主義,而席勒則已走進純粹的表現(xiàn)主義天地。

埃貢·席勒20歲時便已經(jīng)達到了其藝術(shù)創(chuàng)作的成熟期。1910年創(chuàng)作了首幅具有劃時代意義的表現(xiàn)主義作品,隨后又在短暫的8年時間里創(chuàng)作了許多驚世駭俗的作品。

席勒后期的藝術(shù)不僅受到瑞士的霍德勒影響,還直接受尼采和弗洛伊德心理學(xué)的啟迪。席勒毫不掩飾地表現(xiàn)了那個時代人的心理和情感,他所描繪的人物和景物都不是靜態(tài)的,無論是什么樣的形態(tài)都像處在驚恐不安狀態(tài),生的欲望和死的威脅交織成可怕的陰影,始終籠罩著他的作品。席勒筆下的人物形體瘦長,那冷峻剛直的線條令人震顫,他強調(diào)形象清晰的外輪廓,喜歡用紅、黃和黑色來表現(xiàn)強烈的情緒。席勒除對人物表情動作的夸張刻畫外,著意描繪人物神經(jīng)質(zhì)的情緒。為了創(chuàng)作他處于緊張不安的人物情態(tài),他還深入到瘋?cè)嗽喝パ芯烤癫∪说纳駪B(tài)和動作,表現(xiàn)出一種類似啞語的動作表情,令人感動不已。席勒的畫風壓抑、沉悶、常以頹廢、神經(jīng)質(zhì)般的病態(tài)人物造型入畫。其代表作有《家庭》、《雨孩》、《向日葵》、《斜臥的女人》等。

但席勒并不拘泥于前人的既定模式,而是強調(diào)裝飾的表現(xiàn),在創(chuàng)作作中完全按自己創(chuàng)造的形式增加一種顯著緊張的、激動的直線和渲染,以加強感情的力量。這種方法被席勒使用到一組特殊的男女裸體畫,也同樣用于風景畫中。席勒一開始就把感情集中在人體上,以熾熱的、不安的色情題材表現(xiàn)轟動一時。在10年里,席勒堅持進行了難以置信的創(chuàng)作,1909年起,席勒的作品先后在維也納國際展覽會、米特克美術(shù)館藝術(shù)沙龍、德國科隆市特別聯(lián)盟、慕尼黑的戈爾茨陳列館以及哈根的福克斯旺博物館等處展出過。

1912年,席勒曾因被控以色情污染文化藝術(shù),而被短期監(jiān)押在新林格巴監(jiān)獄。對于這些誹謗,他有一句名言“否認性的人才是真正的淫穢,因為他們以最下作的方式侮辱了生他們的父母。”

1915年第一次大戰(zhàn)中埃貢·席勒被征入奧地利陸軍,他在軍中仍繼續(xù)作畫,達到多產(chǎn)和高水平。席勒的藝術(shù)風格在表現(xiàn)派中是獨一無二的。雖然他的才能沒有被充分承認,但他并非默默無聞,評論家羅斯勒爾和他友善,并鼓勵幾位贊助人收藏他的作品。1918年,維也納分離派展覽會還專門為他開辟了一間特別展室。其重要作品包括1911年的《給自己算命的人》、1912年的《樞機主教和修女》和1917年的《擁抱》等。此外,席勒還印有一些石版畫。1918年西班牙感冒席卷歐洲,1918年10月31日,席勒也被這次瘟疫奪去生命,走完了僅28年的藝術(shù)之路,像流星一樣轉(zhuǎn)瞬即逝。